第2部 Tokyo Teen Cohort Studyと進化医学のクロストークセッション

第2部ではTokyo Teen Cohort Study(TTC)で見いだされたいくつかの思春期のメンタルヘルス事象の紹介,それについての議論が行われた.

思春期のメンタルヘルスジェンダーギャップ 山﨑 修道

- 現代においては思春期のメンタルヘルスには明確な性差があり,女子の方が問題を抱える率が高い.そしてここ20年その性差は広がっており,女子の状態は悪化している.これは全世界的に見られる.

- 東京とロンドンのデータを見ると11~12歳から15~16歳にかけて東京でもロンドンでも年齢が上がるにつれてギャップが拡大している.(ロンドンは男女とも状況悪化,東京は男子のみごくわずかに改善する)

- また日本の自殺数のデータを見ると2014年から2024年にかけて男子の自殺数は横ばいから減少傾向だが,女子の自殺数は大きく上昇している.

- メンタルヘルスの各カテゴリーにおいても普遍的に女子の方が症状頻度が高い.

- TTCのデータから見ると「やせ願望」「孤独感」「自分が違う性であればよかったのに願望」はすべて女子の方が多い.

- これらの関連しそうな社会環境要因としては,学校でのプレッシャー(痩せたスーパーウーマン理想),インターネット(明らかに女子の鬱リスクと関連している),(オンラインを含む)セクハラ,自分の身体への不満(これも女子でのみ上昇している),初潮の早期化などが考えられる.

- ここから何が出来るか.メカニズムと文脈依存性について分析すること,介入実験,そして教育,困難者へのサポート,教育改革などが考えられる.

- 進化の視点からは何が語れるか.

- 思春期は社会競争にとってキーステージだ.そして女子にとっての方が,身体イメージ,ピア関係の競争の圧力が高く,性的リスクも高い.またソーシャルメディアはこれらの競争圧力を悪化させているだろう.その意味で現代環境とのミスマッチの視点が重要だ.

第二次性徴の早期化とメンタルヘルス 長岡大樹

- 女子の初潮の年齢は1800年代には17歳程度だったが,現在世界的に早期化し,11~12歳まで早くなってきている.これは大初潮シフトが生じているということになる.胸の膨らみも早期化しており,女子については身体的成熟と心理的成熟のギャップが問題となる.

- この要因については様々な説がある.何らかの化学物質,ライフスタイルの変化,社会的プレッシャーなどだ.

- 進化的視点にたてば生活史理論から,エネルギーの繁殖と成長の配分の問題という視点から考えることになる.

- メンタルヘルス的には初潮が早い女子ほど問題を抱えやすい.自己認知と他者の反応のギャップ,セクハラ,痩せた身体規範とのコンフリクトなどが問題になる.

- この問題に関してはこれまで(本人に尋ねることへの悪影響を懸念して)女子本人の認識はあまり調べられず,親からの報告に頼っていた.今回TTCでは本人,親の両方に尋ねて分析を行った.

(詳しくリサーチのメソッドと結果が説明される)

- 今回初潮時期とメンタルヘルスの関連については本人レポートでは初潮時期とメンタルヘルスの相関が示されたが,親の報告では有意な結果は得られなかった.

- 初潮時期が早い子はクラスの中で目立つ.これがおそらくメンタルヘルスに関連していると思われる.クラスの中で目立ち,周りから浮いてしまう,現在の学校では上の年齢の子との接触が少なくどうすればいいかの情報が得にくい.親にも打ち明けにくいという中で孤独感を深めるのかもしれない.

- 日本では「眠った子を起こすな」という対処がよく見られるが,この問題に関しては早い性教育の方が良いかもしれない.

思春期発達の個体差と学校制度:relative ageの影響について 山根七歩

- 現在の学校制度では同年齢の子を集めて学年を作る.しかし同年齢といっても誕生日には最大1年の差がある.早生まれの子と遅生まれの子の間では様々な差が生じうる.これをRA効果と呼ぶ.RA効果については,これまでアメリカでADHDの発症率と関係があるという報告,日本で自殺率と関係するという報告がある.

- TTCでメンタルヘルス全般についてのRA効果を調べた.

(詳しい説明がある)

- メンタルヘルス全般にRA効果(遅く生まれた子供たちの方が問題を抱える傾向)が認められ,特に10~12歳児で大きい.今後さらにリサーチしていきたい.

以上がTTCから得られた知見の紹介で,各発表後に質疑応答となった.

ジェンダーギャップに関しては,おそらく女子の方が防衛メカニズムという点で不安の最適レベルが高いだろう,ソーシャルメディアの中では(身体イメージを含む視覚的イメージから)インスタグラム,(現在の状況をすぐにアップすることを迫られる)ビーリアルが特に強い圧力を生むのでないかなどが議論された,

また大初潮シフトに関してはは進化的にどう考えられるべきかということが議論され.栄養状態の改善,競争激化の認知などがコメントされていた.

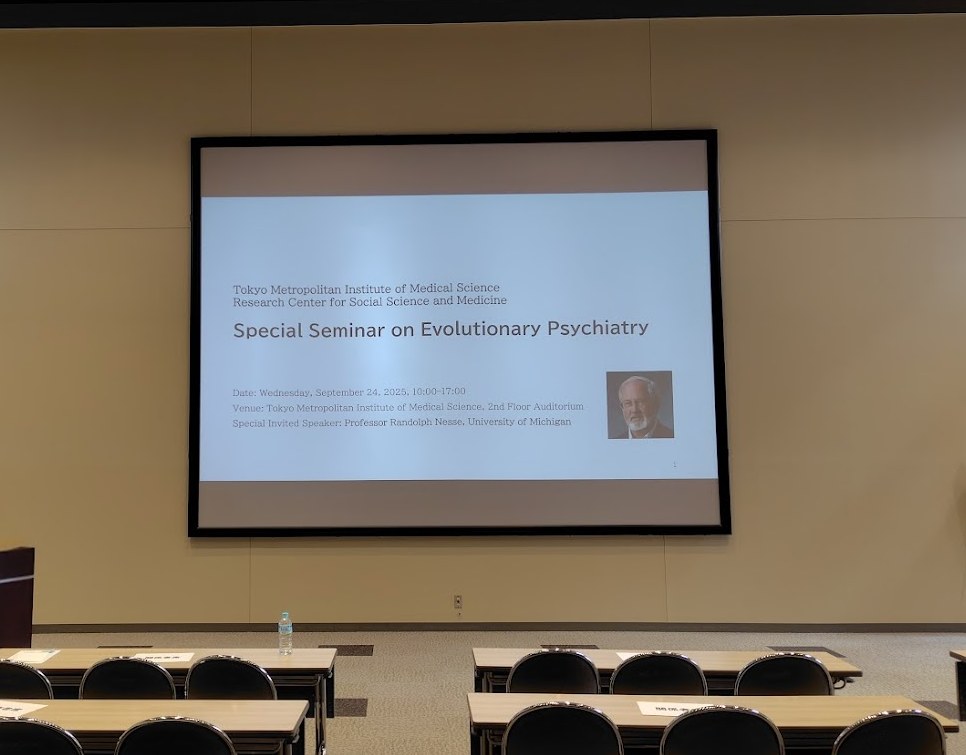

特別講演3 Evolution, emotions and relationships: The challenge of constructing a self in modern social environments ランドルフ・ネシー

いくつかのトピックについての講演となった.

<感情>

- 感情とは何か.それはいろいろな状況に対応するための仕組みだ.感情はある特定の状況で適応度を高める効果があると考えられる.それぞれの感情には特徴的な機能があり,他の感情や機能とオーバーラップしている.離散的で区別できるベーシックな感情タイプがあるわけではない.

- どのような状況か,がポイントだ.不快な症状は(しばしば防衛メカニズムとして)特定の状況で顕現する.身体的な傷に対して痛み,何かを喪失するリスクに対して不安,喪失した場合に悲しみ,努力の無駄に対して落ち込み(ロームード)が現れる.(様々なリスクに対して,リスクがある場合,対処がうまくいった場合,対処がうまくいかなかった場合にどのような感情が生起されるかが説明される)

<鬱>

- 鬱とは何か.それはロームードが過剰になったものだ.コントロールシステムが制御不能になっている状態だ.

- これは自然淘汰の失敗なのだろうか.鬱は先進国で多いと報告されている.これには報告バイアス,測定バイアスの問題もあるかもしれない.日本での頻度は2~3%とされていて,アメリカ(5%)より少ない.このあたりはリサーチしたい部分だ.

- ロームードは適応的だと考えられる.しかしなぜそれが制御不能になるのか.

- まず,ムードの適応性について.ムードは行動に影響を与える.行動の結果うまくいくことも失敗することもある.うまくいけばハイムードになりよりリスクをとる行動傾向が現れ,失敗するとロームードになりリスクを下げて努力コストを抑えようとする.これが制御システムだ.(さらにこの制御システムの詳細について,行動生態学の最適採餌理論を応用した説明がある.)

- このようなコストと利得に基づいたムード切り替えによる行動制御のアイデアは古くからある.ロームードが有用な状況としては,感染した場合,地位競争に負けた場合,飢餓,愛する人を失った場合,グループから排除された場合などがある.

- そしてこのような制御システムにおいて,届かないゴールにとらわれてしまった場合に,制御不能になり鬱になるのだと考えられる.

- そしてこの制御システムは状況と感情が複雑に絡み合ったネットワーク状になっているのだと考えられる.だから鬱は1つの経路だけでは説明が難しいのだ.

- 抗うつ剤とはどのようなものか.これは正常な神経反応経路をブロックするものだ.ちょうどアスピリンが痛み反応をブロックするのと似ている.

- そしてこの抗うつ剤が効くかどうかがどのようにテストされているかをお教えしよう.それはPorsolt Testと呼ばれるもので,薬剤を投与したラットをビーカーでおぼれさせ,もがくのを長引かせる効果があるものが選ばれる.

- ではなぜ心は鬱に対して脆弱なのか.午前中に話した8要因で考えてみよう.最も重要なのは現代環境とのミスマッチだ.社会の仕組み,特にメディアにより高い望み(届かないゴール)を植え付けられるということがあるだろう.社会競争にはアームレースの側面もある.この他いくつかの項目が当てはまるだろう.たとえば得難い目標に対してどこまで努力するのが最適かというトレードオフの問題もある.

- リサーチにおける一般化(例:何が鬱を引き起こすのか)と臨床における個別のナラティブ(例:この67歳の女性は27年前に夫を亡くし・・・)の問題がある.

- これは nomothetic approach(法則定立的アプローチ )と idiographic approach(個性記述的アプローチ) ともいえる.前者は一般法則を探すものであり,後者は個別歴史的要因の連続で状況を説明しようとするものだ.進化精神医学には個別のデータを包むフレームワークが必要だ.

<ヒトの目的>

- 私はヒトの目的をいくつかの要因に整理し,それをSOCIALというアクロニムで呼んでいる.社会とのかかわり(Social),仕事,役目(Occupation),子育て(Children),収入(Income),能力向上(Ability),そして愛(Love)だ.これらが組み合わさって動機の構造を作る.これは基本的には無意識下にある.そして無意識下にあるのはそれが何らかの防衛になっているからだろう.

<利己的な遺伝子と自分のトラウマ経験>

- 自然淘汰はヒトを健康にするようには働かない.繁殖成功に,そして究極的には当該形質にかかる遺伝子頻度を上げるように働く.

- しかし1960年代までは,自然淘汰はグループのために当該個体に犠牲を強いるように働きうるという理解が一般的だった.それは一見そのような犠牲を払っているように見える行動がしばしば観察されたからだ.

- 1966年にジョージ・ウィリアムズが「適応と自然淘汰」を書き,そのような犠牲を払う個体は子孫を残せず,単純な利他行動は進化しないことを指摘した.レミングは自殺しないのだ.このレミングの神話が広まったのはディスニーの自然映画の影響が大きいが,この映画のこの場面はレミングたちを無理やり飛び込ませた「やらせ」であったことが後にわかっている.

- そして同じ頃ハミルトンが包括適応度理論を示し,ハミルトン則に従うような血縁個体向けの利他行動が進化可能であることを示した.利他行動の進化については2007年のウエスト,グリフィスらの論文が優れた総説となっている.

- そして1976年にドーキンスの「利己的な遺伝子」が出た.これは私のトラウマ経験となった.というのは「私たちは遺伝子の下僕なのか,私たちは基本的に利己的なのか,利他は不可能なのか」という思いが駆け巡ったからだ.

- しかしそう考えるのは間違っていた.利他は血縁淘汰や社会淘汰で可能なのだ.実際にソシオパスの頻度は低い.人々は一般に強い倫理感情を持っている.ただし利他は壊れやすい.私たちの行動は自分がどのような世界観を持っているかに影響される.人間が基本的に利己的だと考えるのは社会的に腐食的な影響を与える.

<社会淘汰>

- 利他を進化させる仕組みの中で社会淘汰は重要だ.

- 社会淘汰とは,パートナーから選択されやすい性質が(選ばれる個体にとって有利であるために)進化するという現象をさす.そして社会淘汰は(選ばれないというリスクヘの防衛メカニズムから)神経症(neurosis)を説明できる.

- パートナーからの選択は配偶者選択であること(この場合は配偶者選り好み型性淘汰ということになる)も,友人,取引相手の選択であることもある.またグループメンバーとして選択/排除される状況でも社会淘汰は起こる.そして選ばれやすさを示すコストのかかる形質がハンディキャップシグナルとして進化する.利他行動はそのようなコストのかかる形質でありうる.

- このようなハンディキャップシグナルとしての利他行動を説明する数理モデルも組まれている.つまり社会淘汰によっても利他行動は可能になる.ハンディキャップとして現れる形質には,競争型利他行動の他,顕示的消費などがある.

- 強い倫理感情はこのディスプレイに関連していると考えられる.そして選択されないリスクが不安,自己評価への敏感性を生む.罪の意識や恥もこれに関連している.

- 私はこれらに関して「パートナー価値のディスプレイとしてのランナウェイ型社会淘汰」という論文を2007年に書いた.

<臨床的応用>

- トレードオフの理解は臨床においても重要だ.努力とリソース,家族と自己,短期的利益と長期的利益など

- そして個別の症例のリサーチからフレームワークの構築という方向がある.

- 個別のテーマは数多い.

- 社会不安は他人が自分をどう見ているかという認識にかかるものだ.多くの人が過剰気味だが,少ない人もいる.

- 神経症も社会淘汰にかかるものだ.コスとしては,批判に弱くなる,騙されやすくなる,不安症,鬱,恥,罪の意識に悩みやすいというものがある.

- ソシオパスには病気と捉えるべきか戦略と捉えるべきか(戦略だとするならどのようなニッチに対応したものか)という問題がある.

- 結婚に関連する問題も数多い.相互作用には血縁間,非血縁間の区別,トランザクション(交換が明示的なもの)とコミットという区別がある.結婚はこれらの中間領域にある.

- 患者と医者の関係も,信頼,距離,共感の失敗など難しい問題を孕む.

<最後に>

- これからどうしていくのか

- SOCIALシステムのレビューをしていく,より良い質問,重要な質問をみつけていく,単にスコアを付けるのではなくすべての症状を診て行く

- そしてすべての原因を考えていく

- 現在ある様々な治療法を統一フレームワークの中で位置づける.

- 文化的な差異も考慮していく

質疑応答では社会グループの重要性,自己家畜化について,少子化についてなどの議論がなされていた.

以上が本日のセミナーの概略になる.

講演内容は基本的に「Good Reasons for Bad Feelings」の内容の中からいくつかトピックを抜きだしたもの(一部説明の仕方が改訂されている部分もあったようだ)だが,直接聴くのはやはり特別に感じられる.

原書の私の書評はhttps://shorebird.hatenablog.com/entry/2019/06/16/083813

なおネシーが「利己的な遺伝子」に対してトラウマを感じたというのは,「Good Reasons for Bad Feelings」でも触れられていたが,私の初読時の感想とはかなり異なる.ドーキンスのあの本のメッセージは,進化は利己的な遺伝子の頻度を上げるように働く(つまり遺伝子は利己的だ)が,しかしヴィークルである私たちは,血縁淘汰や互恵性により利他的になりうるし,熟考的意識的に遺伝子の利己性に反逆することもできる(だから私たちは簡単に避妊できる)というものだったからだ.

「Good Reasons for Bad Feelings」では,ドーキンスの説明は完璧に正しいが,しかし「それでは自分の倫理感情も利己的な遺伝子のなせる技なのか」という部分に深く悩んだと説明されている.それは血縁淘汰や互恵性だけでは自分が美しいと感じる倫理感情が説明しきれないと考えたためだろう.そしてのちに社会淘汰的な説明で納得したということになるのかもしれない.

ともあれ充実したセミナーだった.私としてはようやく涼しくなってきた快晴の一日を,意義深くそして楽しく過ごせた.主催者,事務局の皆様にはここで感謝の意を表しておきたい.ありがとうございました.